‘배움’의 참된 의미와

가치를 묻다

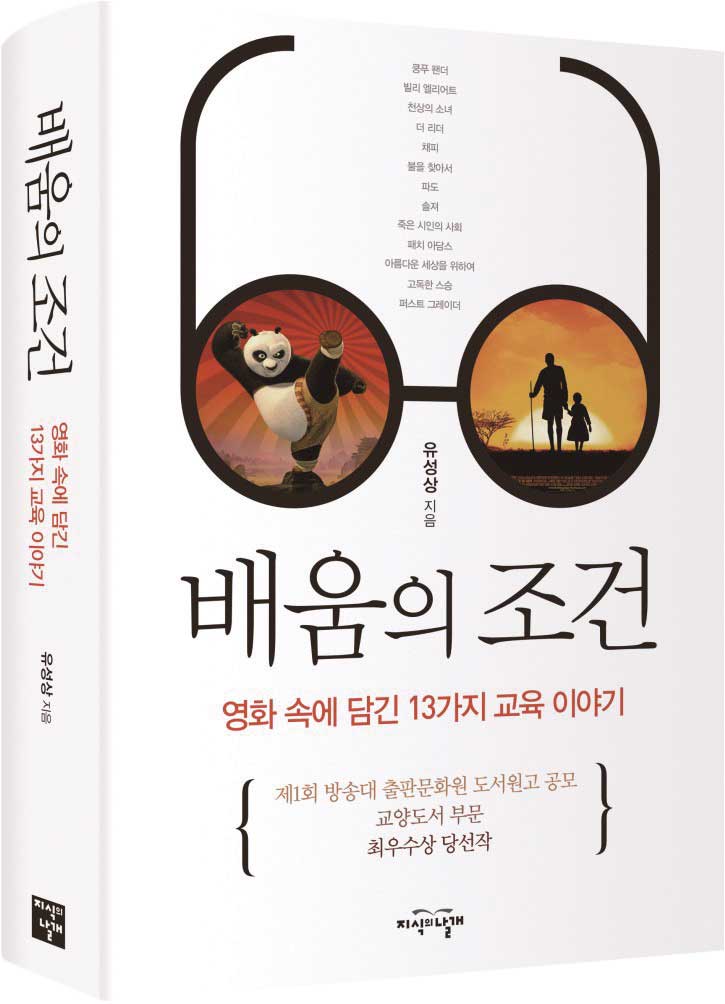

「배움의 조건: 영화 속에 담긴 13가지 교육 이야기」

유성상 지음 | 지식의 날개

영화는 보는 관점에 따라 다양하게 해석된다. 똑같은 영화를 보더라도 사회학자와 심리학자의 접근은 판이하게 다를 수 있고, 사회적 신념이나 가치관에 따라 평가가 정반대일 수도 있다. 한 편의 영화가 누군가에겐 액션물로 읽히고 다른 누군가에겐 멜로드라마로 기억되기도 한다.글쓴이는 교육학자다. 이 책은 “영화에 문외한인 교육학자가 영화의 내용을 교육이라는 눈으로 다시 돌아보고 ‘교육적’이라는 말의 의미에 대해 성찰하는” 내용이다. 얼핏 생각하면 학교가 주 무대인 영화들일 것 같지만 그렇지 않다. 일반 극영화, SF, 논픽션, 애니메이션….

개중에는 교육과 전혀 무관해 보이는 작품도 있지만 이상하게 여길 일은 아니다. “교육은 어느 순간, 어느 관계, 어느 곳에나 있다. 우리가 해야 할 일은 교육을 찾고 해석해내는 일”이기 때문이다. 정확히 말하면, 그 영화들 속에서 글쓴이가 읽어낸 ‘교육’과 ‘배움’에 관한 이야기들이 실려 있다. 책에는 13편의 영화 이야기가 실려있지만, 본지에서는 4개 이야기만 정리하여 소개한다.

● 글. 박경수 출판기획자

학습자를 믿는다는 것

믿는다는 것은 무엇인가? 교육이 이루어지는 곳이라면 어디서든 존재하는 질문이다. 세상의 모든 교사와 부모, 지도자들의 고민거리이기도 하다. ‘잘한다’는 것의 기준은 무엇인지, 학습자의 잠재력을 어떻게 찾아낼 것인지, 누군가를 끝까지 믿고 지켜봐준다는 게 과연 가능한 일인지 등등.

<쿵푸 팬더>에 등장하는 제이드 궁전에는 후계자 수업을 받는 우수한 학생들이 있다. 그러나 우그웨이 대사부가 지명한 후계자는 쿵푸라고는 배워본 적도 없는 뚱보 팬더 포였다. 후계자 지명에 반대하는 제자들에게 대사부는 이렇게 말한다. “믿어야만 해.”

포에게 대사부가 있었다면 <빌리 엘리어트>의 빌리에게는 윌킨슨 선생이 있었다. 온갖 난관 속에서 괴로워하던 빌리가 반항적 태도를 보여도 윌킨슨의 믿음은 흔들리지 않았고, 마침내 빌리는 발레학교를 거쳐 세계적 무용수로 우뚝 설 수 있었다.

교육의 최종 목표는 스스로 깨닫도록 하는 것이다. 빌리의 성장은 신자유주의 시대의 계급적 틀과 한계를 초월하는 교육의 가능성을 보여준다. 중요한 건, 이 모든 깨달음과 성장의 출발점엔 미숙하고 서툰 존재를 향한 누군가의 절대적 믿음과 포용이 있었다는 사실이다. 글쓴이는 묻고 싶을 것이다. 당신은 그런 절대적 믿음을 받아 보았는가? 혹은 주고 있는가?

배움의 즐거움

<더 리더>는 글을 읽지 못하는 30대 여성과 어느 10대 소년의 오랜 인연을 다룬 영화다. 파격적 노출과 베드신 정도로만 회자되는 이 영화에서 글쓴이는 배운다는 게 무엇인지, 그게 한 인간의 삶에 어떤 의미로 다가오는지를 면밀하게 읽어낸다. 『페다고지』의 저자 파울로 프레이리의 “글자를 읽는 것은 곧 세계를 읽는 것”이라는 말이 떠오르는 대목이다.

원시 인류가 등장하는 <불을 찾아서> 또한 배움의 의미와 가치를 깊이 곱씹어 보게 한다. 불씨를 찾아 헤매던 나우가 다른 부족이 불 피우는 장면을 처음 목격하고 눈물을 흘리는 장면은 글쓴이가 꼽은 “이 영화에서 가장 교육적인 장면”이다. 그 눈물이 우리로 하여금 배움의 원초적 의미를 되돌아보게 만드는 까닭이다. 달리 말하면, 배움을 향한 인간 내면의 욕망과 그 과정에서의 희열을 보여주기 때문이다.

“배움은 경이의 세계에 도달하는 모든 감정을 의미한다. (…)배움은 얼마나 빨리 익힐 수 있는가가 아니라 얼마나 그 과정을 즐길 수 있는가, 그 과정에서 경이를 경험하는가, 자신이 경험한 세계가 이전과 얼마나 다른가를 깨닫는 것이 되어야 한다.” 이는 오늘날 우리가 그 원초적 희열과 경이를 잃어버린 데 대한 안타까운 탄식이기도 하다.

배움은 가르침에 앞선다

책을 읽는 동안 계속 드는 생각 중 하나는 글쓴이가 ‘가르치는 사람’의 입장에 서 있지 않다는 점이다. 교육 학자가 쓴 책이니까 ‘영화를 소재로 한 교육학개론’이 아닐까 싶지만, 그런 선입견은 서두에서 이미 절반쯤 무너진다. 그는 말한다. “이 책에서 쓰고 있는 영화 이야기는 교육이라는 말보다 ‘배움’이라는 의미를 강하게 따져 묻는 이야기라고 해야 할 것이다.”(프롤로그 중)

심지어 이렇게도 말한다. “배움은 결코 가르침에 의해 지배당하지 않았다. 그런 점에서 가르침과 배움의 인과 관계는 지금 우리가 인식하는 방식과는 정반대로 바뀌 어야 하는 것이 아닌가 싶다. 몸으로 익히는 배움은 가장 원초적 소통방식일 뿐 아니라 배움의 형식이었으며 가르침은 그 이후에 따라왔다는 게 그의 생각이다.

배움은 가르침에 앞선다! 이 책의 제목에 ‘배움’이 들어간 이유이기도 하다. 500쪽이 넘는 묵직한 책을 덮고 나면 뒤표지에 이런 문구가 선명하게 적혀 있다.

“당신은 배워서 행복하십니까?”